Ernstwalde

E r n s t w a l d e Kirchspiel Aulenbach ( Aulowönen ) |

|

Hierachie:

Regional > Deutsches Reich > Ostpreußen > Regierungsbezirk Gumbinnen > Landkreis Insterburg > Kirchspiel Aulowönen / Aulenbach (Ostp.) >Ernstwalde

| Ernstwalde | |

| Gemeinde und Dorf (ein paar kleine Höfe) | |

| Provinz : | Ostpreußen (nördliches) |

| Regierungsbezirk : | Gumbinnen |

| Landkreis : | Insterburg [4] [5] |

| Amtsbezirk : | Buchhof [6] |

| Gegründet : | |

| Frühere Name : | Carnetken (nach 1785) |

| Einwohner (1933) : | 98 [7] |

| Orts-ID : | 51531 (nach D. Lange) |

| Geographische Lage | |

| Koordinaten : | N 54° 76′ 74″ - O 21° 71′ 94″ |

| Datei:Karte Europa mit Ostpreußen.pdf | Datei:Ksp Aulenbach - Karte - Lage im Kreis Insterburg.pdf |

| Datei:Karte Kirchspiel Aulenbach Gemeinde Ernstwalde (Ostp.).pdf | |

Einleitung

Chatoul-cölmisch Dorf im Kirchspiel Aulowönen. Schule Schuiken (Buchhof), Amt Juckeln (Buchhof), Standesamt und Gendarmerie Aulowönen (Aulenbach).

Am 01.04.1939 wird, unter Fortfall des Ortsnamens, die Gemeinde Ernstwalde in die Gemeinde Buchhof eingegliedert.

Datei:1296 Ernstwalde - Messtischblatt Auschnitt 1934 (2).pdf

Allgemeine Information

Ortsbeschreibung

Ernstwalde 1) D.(orf), Pr.(eußen), Ostpr.(eußen), RB. (Regierungsbezirk) Gumbinnen, Lkr. (Landkreis), AG (Amtsgericht), Bkdo (Bezirkskommando) Insterburg, Stda (Standesamt) Aulowönen, A.(mt) Juckeln, P.(ost) Wanniglauken; 109 E.(inwohner), E.(isenbahn): 1 Klbn. (Kleinbahn) Mehlauken-Juckeln-Piplin. "aus: Meyer Orts- und Verkehrslexikon (1912)" [1].

Die Gemeinde lag in ”Klein Litauen (Lithuania minor)"[2] oder ”Preußisch Litauen”, dem nordöstlichen Teil des alten Ostpreußen.

Seine Einwohner waren nach der Reformation überwiegend evangelisch.

Ortsnamen

- deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939): Ernstwalde, Kr. Insterburg, Ort

- vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) : Carnetken

- Namensänderung nach 1785: Carnetken

Wirtschaft

1920 ist genannt August Wenger mit 110 ha.

In Niekammer’s landwirtschaftliche Güter-Adreßbücher der Domänen, Rittergüter und Höfe in der Provinz Ostpreußen , (Band III) 1932 Seite 156 [8] Ernstwalde (Kreis Insterburg) E(isenbahn) Wanniglauken PT (Post Telegraph)

- Gut Aug.(ust) Haugwitz, 94 ha, davon 69 Acker, 3 Wiesen, 20 Weiden, 2 Unland, 14 Pferde, 55 Rinder, davon 20 Kühe, 15 Schweine; Telefon Amt: Wanniglauken No.16

- Gut Ernst Krüger, 43 ha, davon 29 Acker, 0,5 Wiesen, 10 Weiden, 0,8 Holzungen, 2,7 Unland, 8 Pferde, 26 Rinder, davon 9 Kühe, 5 Schafe, 7 Schweine;

- Abbau Carl Scharffetter, 91 ha, davon 64 Acker, 4 Wiesen, 19,5 Weiden, 3,5 Unland, 22 Pferde, 60 Rinder, davon 20 Kühe, 30 Schweine; Telefon Amt: Wanniglauken No.14, Herdbuchvieh

- Abbau Lydia Wenger, 115 ha, davon 90 Acker, 1,5 Wiesen, 15,5 Weiden, 3 Holzungen, 5 Unland, 20 Pferde, 55 Rinder, davon 24 Kühe, 25 Schweine; Telefon Amt: Wanniglauken No.19

Wohngebäude

Amtlich gezählt :

Haushalte

Einwohner

Datei:Ortsschafts- und Adressverzeichnis Landkreis Insterburg (Seite 20) - Ernstwalde.pdf

- 115 (1867) [3]

- 101 (1871) davon mänlich 55 [3]

- 112 (1905) davon mänlich 58 [3]

- 112 (1925) davon mänlich 46 [3]

- 98 (1933) [3]

1871 sind alle preußisch und evangelisch, 29 ortsgebürtig, 27 unter 10 Jahren, 63 können lesen und schreiben, 11 Analphabethen,

1905 alle evangelisch, 110 geben deutsch als Muttersprache an, 2 deutsch und eine andere. 1925 alle evangelisch [3]

Folgende Einwohner sind im Ortschafts- und Adreßverzeichnis des Landkreises Insterburg (1927) unter Ernstwalde genannt : Post Wanniglauken, 16 km,

- Besitzer : Karl Scharfetter, Ernst Krüger, Aug.(ust) Haugwitz, Aug.(ust) Wenger

- Altsitzer : Emma Büchler,

- Melker : Wilh.(elm) Amboldt, Rich.(ard) Reis,

- Schmied : Otto Buch,

- Witwe : Wilhelmine Ennulat,

- Instmann : Gustav Sodeit,Gustav Decker, Samuel Fürst, Karl Gibson, Wilhelm Rufer,Fritz Daniel, Gustav Singer, Friedr.(ich) Nolde, Franz Maleit, Wilh.(elm) Zwillus, Otto Maleike, Johann Salokat

- Arbeiter : Friedr.(ich) Stibbe,

- Rentenempfänger : Julius Teffel, Friedr.(ich) Laukant, Michael Krißan

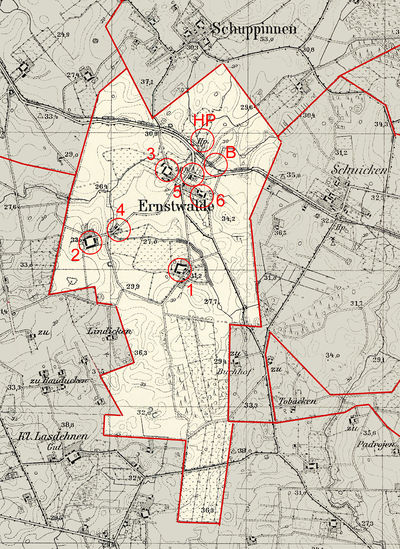

Höfeverzeichnis

Stand: ca. 1944 [4]

- 1: Hof Scharffetter, Karl (vermutlich)

- 2: Hof Wenger, August (vermutlich)

- 3: Hof Haugwitz, August oder Krüger, Ernst

- 4:

- 5:

- 6:

- B: Brücke der IKB kurz vor dem Haltepunkt Ernstwalde

- HP: Haltepunkt Ernstwalde der Insterburger Kleinbahn (IKB)

Ortsgrundfläche

- 1905 : 281,5 ha, Grundsteuer Reinertrag 8,74 RM je ha [3]

- 1925 : 318,3 ha, Grundsteuer Reinertrag 8,26 RM je ha [3]

Politische Einteilung

Provinz : Ostpreußen

Regierungsbezirk : Gumbinnen

Landkreis : Insterburg [9] [10]

Amtsbezirk : Buchhof [11]

Gemeinde : Buchhof ab 01.04.1939 Ernstwalde, Kr. Insterburg

Kirchspiel : Aulenbach (Aulowönen) Ostp.

im/in : nördlich des Pregel

bei : 15 km nordwestlich v. Insterburg

Weitere Informationen

Orts-ID : 51531

Fremdsprachliche Ortsbezeichnung : Новая Деревня

Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift): Nowaja Derewnja

russischer Name : Nowaja Derewnja

Kreiszugehörigkeit nach 1945 : Славский р-н (Slawskij Rayon, Heinrichswalde)

Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 : der Siedlungsplatz existiert, ist aber der nächstenliegeneden Ortschaft zugeordnet worden

weitere Hinweise :

Staatszugehörigkeit : Russisch

Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) -- [12]

Kirchliche Einteilung/Zugehörigkeit

Evangelische Kirche

Zugehörigkeit : [3]

- Kirchspiel Aulenbach (Ostp.) --> Kirchenkreis Insterburg --> Kirchenprovinz Ostpreußen --> Kirchenbund Evangelische Kircher der altpreußischen Union

Katholische Kirchen

zur Zeit keine Informationen

Geschichten & Anekdoten rund um Ernstwalde

Georg Lenuweit wuchs im Ort Padrojen im Drojental, nahe Buchhof (Ostp.) - Kreis Insterburg auf. Im Januar 1945 flüchtete seine Familie, wurde von der Front eingeholt und kehrten anschließend nach Padrojen zurück. Dort lebten und arbeiteten Sie, bis sie 1948 ausgewiesen wurden. Seine Erlebnisse schrieb er nieder und veröffentlichte dies im Buch "Von Ostpreußen bis in Mecklenburgs Nossentiner Heide":

Sowchosarbeiter in Ernstwalde

- Der Winter 45/46 war, auch für ostpreußische Verhältnisse, außergewöhnlich streng. Das Land lag unter einer tiefen Schneedecke und es herrschte Dauerfrost. Wie kalt es war, gemessen nach Celsius oder Fahrenheit, wer wusste das wohl, und wer fragte danach - wir froren oder auch nicht. Das Brennmaterial für Herd und Ofen wurde knapp. Für die Brennvorräte auf den Bauernhöfen hatte sich schon seit längerer Zeit auch unsere sowjetische Oberschicht interessiert. An einem frostigen Wintertag erschienen sie mit einem alten Kriegsveteran-LKW und holten sich trockenes Brennmaterial vom Hof unseres Milchfahrers Krause. Das Haus war mit Brettern verkleidet und diese eigneten sich jetzt hervorragend für Brennzwecke in den Öfen der neuen Insterburger Bewohner. Nach den Brettern kamen die Balken von Haus, Stall und Scheune an die Reihe. Im Padrojer Wald wäre ausreichend Holz gewesen, aber das war grün und nass, es hätte für Brennzwecke auf Vorrat eingeschlagen werden müssen, und eine solche Vorratswirtschaft gab es nicht.

- Also, was diese sibirischen Jungs können, das können wir auch, und fortan holten wir ohne Skrupel von den Höfen unserer lieben Padrojer, was wir brauchten. Einen lukrativen Fund machten wir bei unseren Streifzügen auf dem Hof unseres Großbauern Kalweit. Das Gehöft lag vom Dorfzentrum 800 m entfernt ausgebaut auf seinem Acker. Auf dem Dachboden eines kleinen Nebengebäudes entdeckten wir einen noch vollständig unberührten Vorrat von Torf, für Brennzwecke dort eingebracht. Lange konnte das den Russen nicht verborgen bleiben - die Zeit drängte! Jetzt fuhren Henry und ich jeden Tag mit unserem großen, ein Meter breiten Handschlitten hoch gepackte Torffuhren nach Hause und legten jetzt hier die Vorräte an. Ich saß auf dem kalweitschen Torfboden und beförderte die exakt gestochenen Torfstücke zu Henry nach unten. Als ich mich weiter im Torf vorgearbeitet hatte, kam Stück für Stück ein Sack zum Vorschein. Ich war ziemlich erregt und voller Spannung. „Henry! Komm hoch, ich hab was gefunden!“ Henry kam die windschiefe Leiter hochgeklettert, dann zogen wir den zu einem Viertel gefüllten schweren Sack aus dem Torf. Wie Getreide oder wie Kartoffeln sich im Sack anfühlen, das wussten wir – aber dies hier? Los, aufmachen! Wir schauten in den Sack: Schrotpatronen, ein Sack voll Schrotpatronen! Bei dem Anblick der Patronen kam mir ein Bild in Erinnerung. Es mag in der Vorweihnachtszeit 1944 gewesen sein. Ich stand am Rande des Dorfes und schaute Richtung Kalweit. Da sah ich unseren Großbauern Kalweit als Jäger verkleidet, mit einer Flinte schussbereit unter dem Arm, über seinen Acker laufen. So etwa zehn Meter hinter ihm folgte ein dreiviertelwüchsiger Polenjunge mit einem großen Vorstehhund an der Leine, es war wohl ein Deutsch-Kurzhaaar. Der Hund zog hechelnd die Leine stramm und der Polenjunge folgte mit entgegen der Zugrichtung des Hundes zurückgelehnter Körperhaltung. So zogen sie über den Acker und über eine leichte Anhöhe hinweg, bis der Kalweit und sein Polenjunge nur noch oberhalb ihrer Bäuche zu sehen waren. Dann muss wohl vor den beiden Nimrods ein Hase aufgestanden sein – ich sah, wie der Bauer Kalweit die Flinte hochriss und abfeuerte. Der Polenjunge tauchte hinter dem Hügel ab, und bald darauf hörte ich den Hetzlaut des Hundes.- Na, hoffentlich hat er ihn nun auch gekriegt!

- Wo Patronen sind, ist vielleicht auch eine Flinte nicht mehr weit. Nun begannen wir den gesamten Torfvorrat umzukrempeln – nichts! Das war außerordentlich schade, denn in den herrschenden frostigen Mondnächten kamen die Hasen bis in die verwilderten Gärten des Dorfes und knabberten an den Stämmen der Obstbäume und an den Beerensträuchern. Sicher wären lautlos arbeitende Schlingen für uns die bessere Variante gewesen, aber dafür waren wir zu dumm, dazu gehörte Erfahrung und Routine, und die hatten wir nicht.

- Als wir damals das Pferd eingefangen hatten und bei den Russen ablieferten, wurden wir reichlich mit Brot und Butter belohnt. Nun wollten wir es mit einem Sack voll Schrotpatronen versuchen. Den nächstbesten Russen, die durch das Dorf zogen, boten wir unsere Ware an. Ohne großen Kommentar nahmen sie den Sack und zogen weiter. Da standen wir nun mit aufgerissenen Mäulern und guckten unseren Schrotpatronen hinterher.

- Gemessen an der Länge der Nächte, der Kürze der Tage, der Höhe des Schnees, der Strenge des Frostes und dem Stand unserer Essvorräte müssten wir weit in den Januar gekommen sein. Eines Nachts fuhr auf leisen Kufen ein Schlitten, bespannt mit einem Pferd, auf unseren Hof. Vor dem Stall, wo das letzte Häufchen Kartoffeln aus dem eigenen Anbau eingewintert war, hielt er an. Die Russen sprangen vom Schlitten, gingen mit Taschenlampen zielgerichtet in den Stall und schleppten den Rest unserer Kartoffeln auf den Schlitten. Da wir uns fast ausschließlich von den Kartoffeln ernährten, war unsere Nahrungsgrundlage mit einem Schlag dahin. Den Russen entgegenzutreten und Einhalt zu gebieten, wäre fast schon selbstmörderisch gewesen.

- Onkel Fritz (Lenuweit) hatte schon vor Wochen auf seinen Streifzügen unerwartete Begegnung mit zwei alten deutschen Männern, die, wie er, die Gehöfte der Umgebung von Drojental revidierten. Sie kamen von dem Gut Scharfetter in Ernstwalde, das kaum fünf Kilometer von Padrojen entfernt lag. Er erfuhr, dass dort mehrere deutsche Familien waren, die zusammengetriebenes Beutevieh versorgen mussten, dass man auch einige Pferde hatte und dass das Leben dort einigermaßen beschützt und sicher war. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten wir uns nicht entschließen, unser Padrojen zu verlassen, wir hatten in uns immer noch einen Rest an Hoffnung bewahrt. Jetzt aber war der Zeitpunkt gekommen, es war das Ende für uns in Padrojen.

- Bald darauf gingen Mutter und Onkel Fritz nach Ernstwalde zum „Natschalnik“ und baten um „Asyl“. Kein Problem, er schien froh zu sein, seine jämmerliche Truppe an arbeitsfähigen Menschen aufbessern zu können. Als Mutter und Onkel Fritz von ihrem Gang nach Ernstwalde wieder zu Hause waren, war alles klar: morgen werden wir abgeholt. Es war noch früher Vormittag, als ein großer Bauernschlitten, bespannt mit zwei kräftigen Ackerpferden, denen die Not aber auch schon aus den Rippen guckte, auf unseren Hof einlenkte. Wir hatten für unseren Umzug alles rechtzeitig vorbereitet. Wären nicht vorher ständig diese Plünderer gewesen, wir hätten den Schlitten gut voll packen können. Nun saßen wir wieder auf unseren jämmerlichen Bündeln und fuhren aus Padrojen hinaus.

- Im russisch verwalteten Teil Ostpreußens gab es keine „Kolchosen“, denn Kolchosen waren Zusammenschlüsse von Bauern, und wo gab es hier noch Bauern? Hier handelte es sich immer um „Sowchosen“. Das waren landwirtschaftliche Großbetriebe in staatlichem Besitz und mit staatlicher Leitung. Hier aber, im sowjetisch besetzten Ostpreußen, waren die gerade erst geschaffenen Sowchosen vollständig der Armee unterstellt. Die zahlreichen Divisionen der Roten Armee, die hier in Bereitschaft gehalten wurden, waren allesamt Selbstversorger. Die „Natschalniks“ dieser Landwirtschaftsbetriebe standen immer noch im militärischen Unterstellungsverhältnis. Und so, wie die Divisionen der Roten Armee in Ostpreußen sich selbst zu versorgen hatten, so mussten auch die deutschen Sowchosarbeiter sich selbst versorgen. Jedenfalls war das so im ersten Jahr bei uns in Ernstwalde. Ich kann mich nicht daran erinnern, während dieser Zeit ein Stück Brot gegessen zu haben. Es waren sicher nicht viel mehr als 30 zusammengetriebene deutsche Arbeitskräfte, einschließlich der Kinder. Ich war gerade 11 Jahre alt geworden und war Arbeitskraft, konnte also zu den verschiedensten Leistungen herangezogen werden.

- An der Spitze des Sowchos stand der „Natschalnik“, ein Russe mittleren Alters in Offiziersuniform. Er kümmerte sich wenig um seinen Sowchos und noch weniger um die Menschen, die da arbeiten sollten. In unserem Falle war das kein Nachteil, eher ein Glücksfall, denn wir hatten ja den Herrn Metschull. Herr Metschull war ein Mann in den Vierzigern, er war mit seiner Frau und vier Kindern, aus dem Raum Goldap kommend, ebenfalls hier hängen geblieben. Er sprach perfekt russisch und polnisch. Als wir auf dem Gut Ernstwalde ankamen, hatte er schon alle Fäden fest in der Hand. Er hatte uns den Schlitten geschickt, die provisorische Unterkunft zugewiesen, teilte die Arbeiten ein und war in allen Nöten der Ansprechpartner. Hinter das „Geheimnis Metschull“ sind wir nicht gekommen. Er war doch ein Mann im wehrfähigen Alter, wäre zumindest für den Volkssturm brauchbar gewesen!? Und hier bei den Russen? Herr Metschull war der „Gutsinspektor auf der Sowchose“.

- Unser Umzug endete in Ernstwalde vor dem Gutshaus. Wir nahmen unsere Bündel vom Schlitten und folgten Herrn Metschull durch den Gutspark zur Rückseite des Gutshauses. Hier war die Eingangstür für den Saal, und da gingen wir hinein. Drinnen war schon eine fünfköpfige Familie, mit der wir uns nun den Saal teilen sollten. Der Saal hatte einen herrlichen, riesigen Kachelofen. Die Kacheln waren mit vielen Motiven und Verzierungen versehen. Besonders schön war der ins Auge fallende Sims am oberen Rand des Ofens. Wenn er ausreichend mit trockenem Holz gefüttert wurde, war es auszuhalten. Irgendwoher hatten wir noch einen transportablen Küchenherd in den Wohnsaal geschleppt, dessen Rohr durch ein Fenster nach draußen geleitet wurde. Damit waren wir nicht mehr von dem Herd unserer Mitbewohner abhängig. Schon am nächsten Tag hatten wir einen Tisch und ein paar Stühle organisiert. Noch lagen wir auf dem Fußboden, aber auch damit war es nach ein paar Tagen zu Ende. Onkel Fritz hatte ein paar alte Bretter aufgetrieben, die reichten für eine große Schlafpritsche, und damit waren wir gut eingerichtet – im Festsaal des ostpreußischen Gutshauses!

- Als wir bei der Ankunft mit unserem Umzugsschlitten die leichte Anhöhe zum Gutshof hochfuhren, kam uns eine Holzschleppe, bespannt mit einem Pferd und gelenkt von zwei Jungens unseres Alters entgegen. Sie saßen selbstbewusst auf der Schleppe und hatten russische Soldatenschapkas (Pelzmützen) auf den Köpfen. Sie waren für uns Zuzügler respekteinflößend. Auf der Schleppe war ein großes hölzernes Wasserfass und hinterher lief ein Hund, das war „Nelli“, wie sich später herausstellte. Bei eisiger Kälte waren die beiden dabei, Wasser zum Kuhstall hochzufahren, damit das Vieh getränkt werden konnte. Oben auf dem Gutshof gab es kein Wasser mehr, die Pumpen und Brunnen waren eingefroren, lediglich da unten bei den beiden Insthäusern kam noch Wasser aus einer Pumpe. Diese beiden Bengels aber sollten in den kommenden zweieinhalb Jahren in unserem Dasein eine besondere Rolle spielen. Der eine war Arno, der jüngere Sohn von unserem „Herrn Metschull“, der andere war „Sohne“, mit seinem offiziellen, aber weniger bekannten Namen Alfred Gütke.

- Mensch und Vieh teilten sich ihr Schicksal, die einen hatten nichts zu essen, die anderen nichts zu fressen. Die Vorräte, die noch im Herbst 44 mit Hilfe der Kriegsgefangenen eingebracht werden konnten, waren aufgebraucht. Im Sommer 1945 wurde auch das von den Bauern noch gesäte Wintergetreide nur zum geringen Teil geerntet. Eine Neueinsaat hat 1945 meines Wissens in dieser Gegend nicht stattgefunden. Das Vieh fraß das auf dem Gutshof immer noch vorhandene alte Stroh und bekam dazu reichlich Wasser zu saufen. Einige Kühe waren schon so schwach, dass sie nicht mehr aufstehen konnten, dann wurden sie mit Stricken unter dem Bauch von den Männern hochgehoben und auf die Beine gestellt. So schwer waren sie nicht mehr, aber die Kraft unserer wenigen alten Männer reichte oft auch dafür nicht mehr.

- Unser Onkel Fritz bekam einen guten, in unserer Situation vielleicht den besten Posten - er wurde Nachtwächter. Nachtwächter sind Vertrauenspersonen, sie gehen, wenn alles schläft, auf leisen Sohlen in der Dunkelheit der Nacht und -„organisieren“. Unser Onkel Fritz konnte das. Unter seinem verschlissenen Mantel hatte Onkel Fritz, wenn er abends aus dem Hause ging, ein passendes Blechgefäß versteckt. Wenn er gegen Morgen seine letzte Inspektion im Kuhstall machte, füllte er aus den Eutern mehrer Kühe das Gefäß mit Milch und lieferte sie bei Tante Anna zur weiteren Verwendung ab. Eines Morgens, als er nach Hause kam, hatte er noch eine besondere Überraschung unter seinem Mantel versteckt. Zum Erstaunen der ganzen Familie legte er einen großen Batzen Fleisch auf den Tisch. Die Spannung war groß, wo hatte Onkel Fritz bloß das schöne Fleisch her? Na ja, das war so: Am Tage hatte er die etwas weitere Umgebung seines Dienstbereiches – nicht ohne Hintergedanken – inspiziert. Und welch ein glücklicher Zufall: Da hatte doch der Tagdienst ein eben verendetes Fohlen ein Stück hinter dem Stall abgelegt. Das war nun auch für die nicht gerade verwöhnten Sowjetsoldaten nicht zu gebrauchen. Als er abends zum Dienst antrat hatte er, außer der Milchkanne, einen alten Sack, ein für diesen Zweck gut präpariertes Messer und eine Axt eingesteckt Die Nacht war bei Schnee und einer schwachen Mondsichel in gedämpftes Licht getaucht. Als Onkel Fritz sich um Mitternacht der Stelle näherte, wo die Beute lag, sah er einen ziemlich großen schwarzen Schatten am Kadaver, der sich eigentümlich hin und her bewegte. So schnell wollte er die Beute aber auch nicht hergeben. Ich glaube nicht, dass Onkel Fritz ein sehr mutiger Mann gewesen ist, aber er näherte sich doch vorsichtig dem schwarzen Ungeheuer. Nun sah er es: Sein Kumpel Friedrich Palepies bediente sich schon nach Herzenslust an dem Braten. Sie wurden sich schnell einig, und ein jeder war es zufrieden.

- Zum Gutshof gehörte eine große, schon ziemlich moderne Scheune aus starken Balken und Brettern erbaut. Wie konnte es auch anders sein, sie war leer. Als Überbleibsel des ehemaligen lebenden Gutinventars flogen im Gebälk der Scheune zwei Tauben umher. Die Begierde, sie in unsere hungrigen Mägen zu befördern wuchs, je länger wir uns erfolglos bemühten, ihrer habhaft zu werden. Sohne brachte ein Knicklaufluftgewehr ohne Kolben angeschleppt. Original-Munition dafür hatten wir natürlich nicht. Aber Sohne hatte mit einer Drahtschere von einem im Durchmesser passenden Koppeldraht kurze Stücke geschnitten und verfeuerte diese Richtung Tauben. Außerdem hatten wir uns Katapulte gebaut mit ungeheurer Durchschlagskraft. Die Gabel war vom Fliederstrauch, der Gummi von Motorradschläuchen, fein säuberlich ein Zentimeter breit geschnitten und so lang, dass beim Ausziehen die volle Armlänge gebraucht wurde. Das „Geschoss“ wurde von einem Stückchen Leder aufgenommen. Als Geschosse verwendeten wir am liebsten die Kugeln von Karabinerpatronen. Aber auch das half nichts, eines Tages waren unsere Tauben auf Nimmerwiedersehen verschwunden.

- Mehr Glück hatten wir bei der Rebhuhnjagd. Trotz des schneereichen Winters waren die Ackerflächen zwar durchgängig weiß, aber der tiefe, trockene Schnee war zu großen Teilen durch kalte Winde heruntergeweht und türmte sich an Häusern, Zäunen, Hecken u.s.w.. Anfangs sahen wir die Rebhuhnvölker weiter draußen auf dem Acker als schwarze Punkte im Schnee, mit Fortdauer der strengen Wintertage kamen sie näher und waren schließlich dicht an den Gärten der Insthäuser, wo Arno und Sohne wohnten. Wer hatte eigentlich die Idee? Oder war es Wilhelm Busch mit der schrecklichen Begebenheit mit Max und Moritz auf dem Hühnerhof von Witwe Bolte? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls begannen wir, unsere Rebhiehnerchen an diesen Ort zu binden, indem wir Spreu und Abfälle vom Heuboden zusammenfegten und an einer passenden Stelle auf dem Schnee ausstreuten. Den Rebhühnern schien das zu gefallen, sie kamen nun besonders gerne wieder und kratzten in der Spreu umher. Hinterhältig holten wir zum entscheidenden Schlag aus. Auf einem der Insthaushöfe lag ein mit feinem Maschendraht bespannter Kükenburgen, etwa 1,5 x 2 m groß. Den schleppten wir zu unserem Rebhuhnfutterplatz und stellten ihn „fängisch“, das heißt, auf der dem Haus zugekehrten Seite stellten wir ein Stück Holz unter den Rahmen und eine lange Schnur führte durch das Kellerfenster von Sohnes Wohnung. Dort lagen wir auf der Lauer. Zu gewohnter Zeit am späten Vormittag waren sie da, sieben Stück saßen vor unserer Falle. Die Spannung in unserem Kellerloch wurde fast unerträglich. Da lief ein Rebhuhn unter den Burgen und fing eifrig an zu scharren, das zweite folgte und dann waren es vier und dann fünf. Da, eines war aus unserem Fallenbereich wieder herausgelaufen. Jetzt mussten wir handeln! Sohne zog an der Schnur – die Falle war zu und vier „fetteRebhühner flatterten in der Falle. Die Zubereitung unserer Hühner war einfach. Wasser zum Kochen war ausreichend da, etwas Salz hinein und dann abwarten, bis sich das Fleisch von den Knochen lösen ließ. Tante Anna wollte uns, koste es, was es wolle, so gut sie konnte durch den Winter bringen. Sie schreckte daher auch nicht davor zurück, zum „Bratenfett-Ersatz“ zu greifen. Das war Melkerfett, auf den Gütern und Bauernhöfen, meist in größeren Behältnissen vorrätig vorhanden. Onkel Fritz hatte gelegentlich seiner Streifzüge für einen kleinen Vorrat gesorgt.

- Am besten ging es auf unserem Hof den Ratten. Ihre Vermehrungsrate war daher enorm. Mit unserer Reliquie von Luftgewehr, unseren Katapults und vor allem Nelli, Arno Metschulls Hund, machten wir auf die Biester Jagd. Natürlich nur zum Zeitvertreib und aus Jagdleiden-schaft. Die Strecke war nie besonders groß, denn Ratten auf der Flucht entwickeln enorme Geschwindigkeiten. Die alte Strohmiete am Hof war ihre Festung. Da hatte nur Nelli eine Chance, wenn sie sich zielstrebig, ihrer Nase folgend in das Stroh hineinwühlte. Von dieser Miete holten die im Stall mit dem Vieh beschäftigten Leute täglich das Stroh. Unsere Mutter gehörte auch dazu und hatte in einen Strick ein großes Bündel Stroh eingeschnürt. Als sie sich das Bündel gerade auf den Rücken gequält hatte und damit zum Stall gehen wollte, sahen wir, wie schnell noch zwei Ratten im Sprung das Bündel verließen und sich zurück in die Miete retteten. Im Stall war ein so schwaches Kalb, es mag vielleicht nur noch einen Zentner gewogen haben, das nicht mehr aufstehen konnte. Das hatten die Ratten schnell herausgefunden und eines Morgens lag das Kalb mit einer handgroßen von den Ratten gefressenen Wunde auf den Rippen da. Das Kalb wurde dann aber getötet und landete in den Kochtöpfen. Das ging dieses Mal offiziell über den Natschalnik. Unter normalen Umständen kam es nicht in Frage, dass ein Rind für die deutsche „Gutbelegschaft“ geschlachtet wurde, die Stückzahl musste gehalten werden.

- In einer Kammer im Gutshaus war eine alleinstehende alte Frau untergebracht. Durch zahlreiche Löcher im Holzfußboden hatten sich auch die Ratten Zutritt zur Kammer verschafft und statteten der alten Dame in der Nacht ihre Besuche ab. Nun war es ihr bald gar nicht mehr möglich, nachts zu schlafen. Neben ihrem Bett hatte sie ständig einen Holzknüppel griffbereit stehen, und wenn sie merkte, dass die Räuber wieder in ihrer Kammer waren, stieß sie mit dem Stock auf die Dielen und hatte für einige Zeit etwas Ruhe. Die Winternächte waren lang und dunkel, elektrisches Licht gab es nicht. Noch im tiefsten harten Winter ist die Frau dann aber verstorben. Die Erde war so tief und hart gefroren, dass an eine „Beerdigung“ nicht gedacht werden konnte, für ostpreußische Verhältnisse nicht so außergewöhnlich. Also friert man auch die Leiche ein, und dann warten wir, bis im Frühjahr die Verhältnisse es zulassen. Statt eines Sarges wurde in diesem Falle eine dieser alten, langen, schmalen Zinkbadewannen verwendet, in denen sich die Bauern von Zeit zu Zeit den Schweiß vom Körper rubbelten. Da hinein legte man unsere alte Dame. Ein paar alte Bretter dienten zur Abdeckung. So etwa 60 bis 80 m von unserem Gutshaussaal entfernt im Park befand sich eine Weißbuchenhecke, in die hinein wurde der „Sarg“ gestellt. Nach einigen Tagen strengsten Frostes setzte Schneefall ein und deckte unsere arme, alte Dame zu mit ihrem weißen Leichentuch.

Das letzte Jahr in der Kaliningradskaja Oblast

- Es war Frühjahr 1947. Ich war Gelegenheitsarbeiter geworden. Zum ersten Mal seit Herbst 44 sollte Getreide gesät werden. Nachdem mehrere Gespanne die verwilderten Ackerflächen umgebrochen und bearbeitet hatten, bekam der alte Grigoleit den Auftrag, sich eine Drillmaschine zu suchen, in Gang zu bringen und mit mir als Hilfsperson Hafer einzudrillen. Der alte Grigoleit war ein erfahrener Bauer, in seinem Wesen Onkel Fritz ähnlich. Er redete nicht viel, immer nur das, was gesagt werden musste, tat seine Arbeit, das dann aber mit großer Zuverlässlichkeit. Eine Drillmaschine muss von ruhigen Pferden gleichmäßig, schön geradeaus gezogen werden. Mit einer Steuerstange wird die Spur gehalten. Der alte Grigoleit hatte in der linken Hand die Leine und mit der rechten führte er die Steuerstange. Mit unseren müden Rössern konnte er das schon machen. Ich hatte die Aufgabe, hinter der Drillmaschine herzulaufen und den Fluss der Saatkörner durch die Tüllen in die Saatrille zu kontrollieren und Störungen zu beseitigen. Quecken und Distelreste führten immer wieder dazu, dass die Tüllen verstopften und die Saat nicht gleichmäßig in den Boden kam. Ich hatte also eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Die Arbeit war nicht schwer, aber ich war dem Herrn Grigoleit ausgeliefert, ohne Unterbrechung musste ich hinter der Drillmaschine hertrotten und immer bloß aufpassen. Das war schrecklich!

- Die Sowchosen waren dazu da, die in Ostpreußen stationierten Divisionen der Roten Armee mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Da der in Ostpreußen verbliebene Rest der deutschen Bevölkerung lediglich dazu da war, diese Aufgabenstellung Stalins zu realisieren, war bei der katastrophalen Produktivität für uns nichts übrig. Auf einem Feld direkt am Gutshof war von unseren Sowchosarbeitern „Kapusta“ gepflanzt worden. Als die Kohlköpfe in der Spätsommerzeit langsam auch für uns interessant wurden und draußen auf dem Acker deswegen nicht mehr sicher waren, musste das Feld bewacht werden. Und wieder war es unser Onkel Fritz, der diesen vertrauensvollen Posten bekam. War das wieder Zufall, oder gesteuert? Jedenfalls haben wir uns den Kohl, den Onkel Fritz regelmäßig in Tante Annas Kochtopf schmuggelte nicht übergegessen.

- Wie gesagt, den Sowjetsoldaten ging es in unserem Ostpreußen (oder war es schon das „Kaliningradskaja Oblast“?) nicht gut und der Kapusta von unserem Feld sollte Abhilfe schaffen. Eines Tages im Herbst begann auf dem Feld die sehnlichst erwartete Kohlernte. Mit einem Gespann wurden die Kohlköpfe vom Feld zu einem großen Haufen auf den Gutshof gefahren. Einige unserer alten Bauern hatten den Auftrag, die alte handgetriebene Häckselmaschine aus dem Pferdestall für die Kohlhäckselung zur Sauerkrautherstellung herzurichten. Im Futterhaus des Kuhstalles war ein großes Betonsilo, in dem früher auf dem Gut das Rübenblatt nach der Rübenernte siliert wurde. Drei Frauen, darunter auch unsere Mutter, bekamen den Auftrag, sich die Füße sauber zu schrubben, in das Silo zu klettern und dann das Silo zu schrubben. In der Zwischenzeit hatten die Männer oben begonnen, die Kohlköpfe mit der Häckselmaschine zu häckseln. Die grob gehäckselte Masse wurde in das Silo geschüttet und nun trampelten vier unserer Frauen barfuß in dem Kohl herum, bis wieder eine Ladung Kohlhäcksel von oben hineingeschüttet wurde. Zwischendurch wurde händeweise Salz geschüttet und dann wieder eifrig weiter getrampelt, bis Wasser aus dem Kohl heraustrat. Das setzte sich fort, bis der Silobehälter gefüllt war. Über das Ergebnis ist mir nichts in Erinnerung.

- Im Frühsommer kam der Wiesenschnitt. Mehr als Heu gab es ohnehin weder für Kuh, noch für Pferd. Wiesen, um das Heu zu machen gab es reichlich, oder besser, hätte es reichlich geben können. Die vormals gepflegten großen Wiesenflächen der umliegenden Bauernhöfe waren nach zwei pflegelosen Jahren ohne Schnitt weitgehend verkommen, der Ertrag und die Qualität entsprechend gering. Unsere drei alten Bauern waren bemüht, die mit Pferdezug zu betreibenden Mähmaschinen, die teils bei uns auf dem Gut oder auf den verlassenen Bauernhöfen herumstanden, wieder flott zu machen. So waren die zwei Gespanne von Herbert Gütke und Herbert Metschull unentwegt unterwegs und mähten die Wiesen bis nach Padrojen heran. War das gemähte Gras nach zwei warmen Sommertagen oberflächig trocken und zu Heu geworden, sollte es gewendet werden, um auch das unten liegende Gras trocken werden zu lassen. Zu diesem Zweck kamen die Frauen mit mehr oder weniger brauchbaren Harken oder als Ersatzgerät mit einer Forke und wendeten das Heu dort, wo es zu dick lag. War das geschehen und die Sonne hatte noch einmal ein oder zwei Tage gut getrocknet, kam ich dran. Ich musste die „Blinde“ an eine „Hungerharke“ spannen und das Heu einschwaden. Mit meinen nunmehr zwölf Jahren war ich für dieses Alter nicht gerade der Kräftigste, durch die Verhältnisse eher etwas unterentwickelt aber doch gestählt. „Kann ich nicht“, gab es nicht. Da saß ich dann auf dem Eisensitz der großen Hungerharke, 1,20 m über der Grasnarbe. Um das zusammengeharkte Heu auszuklinken, musste ich während der Fahrt von meinem Sitz herunter und in fast stehender Stellung den langen Handhebel mit erheblicher Kraftanstrengung betätigen. Lag das Heu dick, passierte das alle 15 bis 20 Meter. Müde kletterte ich abends auf meine Blinde und ritt nach Hause. Die Blinde wurde abgesielt und in den Stall gebracht. Ich versorgte sie mit mindestens einem Eimer Wasser, stopfte mit einer Forke die Raufe voll Heu und ging müde „nach Hause“. Ich konnte sicher sein, Tante Anna hatte irgendetwas gekocht, es schmeckte und ich wurde satt. Am nächsten Tag, nach dem Tau musste ich wieder an Ort und Stelle sein. Trotzdem, ich war stolz, mit dieser verantwortungsvollen, schwierigen Aufgabe betraut worden zu sein.

- Auf dem Wengerschen Gutshof, es war eine Art Vorwerk zu unserer Sowchose in Ernstwalde, waren Pferde angekommen, so an die 30 bis 40 Stück. Was heißt Pferde? Meist waren es noch halbe Fohlen oder Ein- bis Zweijährige. Henry und ich wurden eingeteilt, die Herde in die umliegenden Rossgärten zu treiben und tagsüber zu beaufsichtigen. Die Zäune waren selten dicht, mitunter durch Panzer niedergewalzt oder es waren Pfähle abgefault und umgekippt. Mit Pferden auf die Weide zu reiten, war natürlich etwas anderes, als Kälbern oder Bullen hinterher zu rennen. Es begannen schöne Tage. Vor allem, wir zogen nicht mehr alleine, jeder für sich durch die Wildnis – wir waren zusammen und hatten Pferde!

- Pferde standen in Ostpreußen schon immer in herausgehobener Stellung unter allem anderen Hausgetier. Also sorgte auch Herr Metschull dafür, dass wir gute Weiden zugewiesen bekamen. Wenn man Pferde auf die Weide treibt, möchte man ja wohl selbst auch beritten sein. Wir hatten die Wahl zwischen all diesen Pferdegestalten, weit entfernt von jeglichem trakehner Einschlag, meist auch zu jung und nicht eingeritten. Henry suchte und musterte, ich suchte und musterte. Dann aber rief ich: „Henry, ich hab‘ einen, ich nehm den, “ und zeigte auf einen schwarzen, kleinen Gaul von gedrungener Gestalt. Das war kein Fohlen mehr, hatte wohl schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Der ist hier wohl reingeraten, weil es für ihn keinen Passer gab, mit dem er hätte arbeiten können. Mein „Pony“, so hieß es fortan, war zutraulich und ließ sich bereitwillig den Zaum anlegen. Ein Stein am Wegesrand reichte aus, ihn zu besteigen. Damit war ich versorgt. Was machen wir denn nun mit Henry? Er hatte noch nicht sein Pferd, und an einen Zaum war schon gar nicht zu denken. In der Herde befand sich ein Kaltblutfohlen, vielleicht war es doch schon ein Jährling, er war behäbig und dickfellig. „Den werden wir erst einmal zureiten“, sagte Henry. Auf unsere Annäherungsversuche ging er bereitwillig ein, ließ sich auch einen Strick durchs Maul ziehen, den wir in Art eines Zaumes zusammenknoteten. So, nun aufsteigen. Unser Rotschimmel stand wie ein Bock. Ich fasste Henry am linken Fußgelenk, hob es an, und dann schwang er das rechte Bein über den Pferderücken. Da saß er! Unser jugendlicher Kaltblutrotschimmel tat so, als nehme er den „Floh“ auf seinem Rücken gar nicht war. Das war ja gut so, aber ich war doch ein bisschen enttäuscht, denn ich erwartete einen kleinen „Tanz“ und hoffte, meinen lieben Bruder bald wieder unten in Empfang nehmen zu können. Wenn wir morgens austrieben, oder abends heimkehrten, saß ich auf meinem gutmütigen Pony, hatte die Peitsche in der Hand und trieb die Herde. Henry saß ohne Zaumzeug (natürlich auch ohne Sattel, denn den besaßen wir grundsätzlich nicht) auf seinem „Schaukelpferd“ und ließ sich mittreiben.

- Etwas abseits von unserem Weideland entdeckte ich in einer alten Kieskuhle, am Rand der niedrigen Abbauwand einen Fuchsbau. Frische Grabeaktivitäten waren nicht zu erkennen, aber auf den Kiesflächen bis dicht vor der Röhre waren Spuren, überall Spuren. Am nächsten Tag nahm ich beim Austrieb mein Tellereisen mit, das ich mir noch aus Padrojen mitgebracht hatte. Das stellte ich gut getarnt im lockeren Kies dicht vor der Röhre fängisch in der Hoffnung, schnell zu einem Fuchsbraten zu kommen. Wie mag Fuchs wohl schmecken? – Aber was heißt hier schmecken? Schlimmer als damals mit dem Storch konnte es ja wohl nicht kommen. Am nächsten Tag hatten wir in unserem Camp Besuch, Sohne war da. Mit ihm ging ich Richtung Kieskuhle, wo die Falle stand. Als wir in Sichtweite zum Fuchsbau kamen rief Sohne: „Da is was drin!“ Wie elektrisiert eilten wir zur Kieskuhle, und tatsächlich, nun sahen wir es: Nein, ein Fuchs war das nicht, ein Hase saß mit einem Hinterlauf in der Falle. Als wir näher kamen, wurde er wild und schleppte das Eisen in die Runde, begann schließlich ganz jämmerlich zu klagen. Das war zu viel, ich war wie gelähmt. Sohne hatte unter dem Weidengestrüpp einen Knüppel herausgeholt, und mit zwei, drei gezielten Schlägen war das Drama beendet.

- So einfach ging das ja nun auch wieder nicht, denn was nun kam lässt sich etwa so beschreiben:

- Zwei Freunde, eng vereint und wacker, gehen hasensuchend auf dem Acker.

- „Der Has‘ ist mein“, so ruft voll Freude, ein jeder unsrer Wilddiebsleute.

- Und auch ein jeder ist empört, wie er dies Wort des andern hört.

- Schnell will der eine sich bequemen, die seltne Beute aufzunehmen,

- der andre aber mit Geschick, hält hinten ihn am Rock zurück.

- (Hulverscheidt, in Abwandlung)''

- Am Ende zog Sohne mit dem Hasen davon im Tausch gegen einen „herrlichen“ Apfel. „Mich kocht das Blut“, wenn ich heute noch, nach über fünfzig Jahren, daran denke. Und nach eben diesen fünfzig Jahren bin ich ins Erzgebirge nach Eppendorf gefahren, dort, wo Sohne seit unserer Ostpreußenzeit wohnt, um abzurechnen (Abb. 8). Als ich ihm mein Anliegen in aller Ernsthaftigkeit schilderte, grinste Sohne verschmitzt, so, wie er es damals nach dem Handel auch tat. Dja, was soll man da machen? Das Wiedersehen wurde ein freudiges Ereignis.

- Vom Dorf Ernstwalde hatten russische Einwanderer weitgehend Besitz ergriffen. Es sollte wohl ein Zentrum der Neubesiedlung werden. Das Gut, etwa 700 m vom Dorf entfernt, war aber noch fest in unserer Hand, wenn auch das Ende abzusehen war. Im Gutshaus wohnten bereits mehrere russische Familien. Der Saal, wo wir unsere erste Unterkunft gefunden hatten, wurde „Tanzsaal“, in dem von Zeit zu Zeit die neue Jugend des Kaliningradskaja Oblast tanzte. Ringsherum an den Wänden wurden Bänke mit Brettern als Sitzflächen aufgebaut. Da saß dann Jung und Alt aufgereiht wie an der Perlenschnur. Das Wichtigste war die Tanzfläche, die musste groß sein, denn für einen richtigen Kasatschok braucht man Platz. Ein Musikant reichte aus, wenn er einigermaßen mit der Ziehharmonika umgehen konnte und auch des Gesangs kundig war. Die Fenster standen offen und bis weit über den Gutshof schallten die Ziehharmonika, der Gesang dazu und das helle Gekreische der Anuschkas. Natürlich erregte dieses lustige Treiben auch unsere Neugier. Wir schlichen uns näher und ohne Probleme bis in den Saal. Gerade in dem Augenblick tanzten zwei junge Burschen wie die Wilden ganz alleine auf der Tanzfläche. So etwas hatten wir noch nicht gesehen: Sie wirbelten mit ihren Beinen umher, gingen in die Hocke, schmissen die Beine nach vorn, zur Seite und was weiß ich wo hin. Das schien auch den russischen Zuschauern sehr zu gefallen, denn einige versuchten, es unseren Akrobaten gleich zu tun, aber mit wenig Erfolg. Schuld daran waren der Wodka im Magen und die alten Knochen in den Beinen..

- Auch im Dorf Ernstwalde hat es einen größeren Saal gegeben. An einem Abend war für die russischen Einwanderer Kino angesagt. Natürlich versuchten auch wir, „Kino“ zu sehen. Kino war für mich nichts Neues. Irgendwann, als in Padrojen noch alles seinen geregelten Gang ging, war in Ringelau, dort, wo unsere Schule stand, Kinderkino angesagt. Gezeigt wurde der außerordentlich spannende Trickfilm: „Wettlauf zwischen Igel und Hase“. Ich war also in Sachen Kino nicht gerade ein Greenhorn. Aber was sich mir hier bot, überstieg all meine Vorstellungskraft. Henry, Sohne, Arno und ich hatten es geschafft, in den Saal zu gelangen. Die Bänke aus groben Brettern und alle freien Stehplätze im Saal waren dicht an dicht von Russen besetzt. Aber da waren ja noch die Fensterbänke, über den Köpfen der übrigen Zuschauer, auf die bisher keiner gekommen war. Da hinauf kletterten wir und hatten „Logenplätze“.

- Mit erheblicher Lautstärke begann der Film. Das, was wir an Russischkenntnissen uns angeeignet hatten, reichte natürlich nicht aus, um auch nur annäherungsweise den Dialogen folgen zu können. Wir saßen in einem „Stummfilm“, aber spannend war er allemal. Da saß Lenin neben Stalin in einem großen Saal im Smolni in St. Petersburg. Russische Soldaten in Marineuniform mit aufgepflanzten Bajonetten an ihren Karabinern kamen aufgeregt herein, machten schlimme Meldungen, erhielten neue Befehle, rannten wieder hinaus und feuerten auf irgendwelche Weißgardisten. Schlimm ging es auf einem Panzerkreuzer im Hafen von St. Petersburg zu. Der fing an, mit seinen Kanonen zu schießen und dann wurden die mit ihren aufgepflanzten Bajonetten erst richtig wild. So viel war klar, hier schossen die Russen sich gegenseitig tot, kein Deutscher war weit und breit zu sehen.

Aufbruch ins Reich, das keins mehr war

- Die Alten hatten ihre Heimat, „ihr Ostpreußen“ lange schon aufgegeben. Drei Jahre waren vergangen, kein Padrojer war zurückgekehrt. Zu viel Russen hatten von unseren Häusern, Dörfern und Städten Besitz ergriffen. Was erwartet uns? Ein hoffnungsloses Sklavendasein?

- Drei Jahre hatten wir keine Nachricht vom Weltgeschehen. Was ist aus Deutschland geworden? Gibt es Deutschland noch? Hat man uns in Deutschland vergessen? Was hat Stalin mit uns vor? Zu Beginn des Jahres 1948 sickerte tatsächlich bis zu uns die Nachricht durch: Die in Ostpreußen lebenden Deutschen werden ausgewiesen. Sollten wir darüber traurig sein? Oder sollten wir froh sein? Zum Wohlbefinden der Menschen gehört einerseits die vertraute Umgebung, die liebgewordene Landschaft, und andererseits gehören aber auch die Menschen dazu, denn der Mensch ist ein „Herdentier“, er braucht die Geborgenheit in der historisch gewachsenen Gesellschaft Seinesgleichen.

- Ich glaube, es war ein Tag im April, als Herr Metschull im Auftrage den Natschalnik mit einer Nachricht von Haus zu Haus ging. Wir hatten ihn kommen sehen. Er blieb auf der Treppe stehen und sagte: „Frau Lenuweit, machen sie sich fertig, morgen früh um 9:00 Uhr haben sich alle für den Abtransport nach Deutschland bereit zu halten.“ Nach Deutschland? Ja, wo sind wir denn hier? Wir waren nicht mehr in Deutschland, wir waren in Russland, und Russland sollten wir nun verlassen.

- Stalin hatte alle seine Vorstellungen zur Neugestaltung der Grenzen zwischen Deutschland, Polen und der Sowjetunion gegenüber den Alliierten durchgesetzt. Deutschlands Ostgrenze ist die Oder. Durch Ostpreußen zog er einen Strich mit dem Lineal. Er setzte den Stift im Westen auf der Frischen Nehrung zwischen Neukrug und Narmeln an, und zog ihn in gerader Richtung nach Osten knapp an Wehrkirchen vorbei. Alles, was unter dem Strich südlich lag, gestand er Polen zu, und den nördlichen Teil Ostpreußens beanspruchte er für sich. Er hatte beileibe nicht vor, hier blühende kommunistische Landschaften entstehen zu lassen, sein Streben ging in eine andere Richtung, in die militärisch – strategische. Da ging es um den Königsberg vorgelagerten eisfreien Ostseehafen Pillau und um das am weitesten nach Westen vorgelagerte mögliche militärische Aufmarschgebiet. Nun war es beileibe nicht so, dass der Genosse Stalin in selbstloser Weise den Polen Geschenke machen wollte. Im Osten waren es größere Landgebiete, die er von Polen abgetrennt und der Sowjetunion einverleibt hatte. Die polnische Bevölkerung wurde ebenso aus ihrer angestammten Heimat vertrieben, wie die Ostpreußen, Pommern und Schlesier. Dieses Schicksal teilten wir auch mit der zu uns hereinströmenden Bevölkerung aus den verschiedensten Gegenden der Sowjetunion.

- Vor Beginn dieser Aktion lebten im russisch verwalteten nördlichen Teil Ostpreußens, einschließlich Kaliningrad, 105 500 Deutsche, davon etwa 44 500 außerhalb der größeren Städte auf den Militärsowchosen. Und zu diesen gehörten auch wir. Eine Ahnung, wo und wie viel Deutsche in Ostpreußen waren, hatten wir natürlich nicht. In unserer Gegend rings um Insterburg sind es extrem wenig gewesen. So sind wir auch auf dem Markt in Insterburg nie einem Deutschen begegnet.

- In Polen ging der Wechsel der Bevölkerung schon seinem Ende entgegen, als im Oktober 1947 der erste Zug mit deutscher Bevölkerung Königsberg in Richtung sowjetisch besetzter Zone in Deutschland verließ. Am 21. Oktober 1948 verließ der letzte Zug mit der letzten noch verbliebenen ostpreußischen Bevölkerung das Land.

Geschrieben von Georg Lenuweit ©2008 (mit freundlicher Genehmigung von Irma Lenuweit, der Witwe des Autors) "Von Ostpreußen bis in Mecklenburgs Nossentiner Heide": Books on Demand GmbH, Norderstedt ISBN: 978-3-8370-4285-6

Geschichte

- 1732/33 ausschließlich von Salzburger Emigranten bewohnt.

- 1785 Ernstwalde auch Carnetken, chatoul-cölmisch Dorf, 5 Feuerstellen, Landrätlicher Kreis Tapiau, Amt Saalau, Patron der König.

- 1815 Chatoul-Dorf, 8 Feuerstellen, 38 Bewohner, Amt Saalau, bis 30.04.1815 zum Königsberger Département gehörig, dann zum Regierungsbezirk Gumbinnen geschlagen. [3]

Nach 1945: Das Dorf ist gut erhalten. Auf dem Grundstück Krüger ist der neue Stall abgebrannt und der andere beschädigt, alle anderen Gebäude stehen. Das Insthaus Haugwitz ist abgebrannt. Die anderen Gehöfte sind unzerstört, weshalb hier von den Russen schon im Frühjahr 1945 eine Kolchose eingerichtet wurde, die die wenigen Deutschen aus den Nachbardörfern bearbeiten mußten. Auf dem Hof Scharfetter war das Milch- und Jungvieh untergebracht, bei Wenger die Pferde und bei Haugwitz eine Schweinemästerei. Vieh und Schweine wurden sommers über gehütet. [3]

Dokumente zu Ernstwalde

Quelle : In Ortschafts- und Adreßverzeichniss des Landkreises - Insterburg, 1927 - Ernstwalde [5]

Niekammer´s Band III - Provinz Ostpreußen (1932) Deckblatt [1]

Niekammer´s Band III - Provinz Ostpreußen (1932) Seite 156 [2]

Quelle : In Niekammers Landwirtschaftliche Güter-Adressbuch Band III, Ostpreußen, 1932 - Ernstwalde

Bildmaterial

Wir suchen noch Fotos von Ernstwalde für eine Veröffentlichung an dieser Stelle. Sollten Sie Bilder oder interessante Informationen haben, würden wír uns über eine Kontaktaufnahme freuen. Suchen Sie Personen anderer Wohnstätten der Gemeinde Ernstwalde, können Sie sich ebenfalls unter der nachfolgenden Email melden.

info@kirchspiel-aulenbach.de

Genealogische und historische Quellen

Quellen

- ↑ Meyers Orts- und Verkehrs-Lexikon des Deutschen Reiches, Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut (1912), 5. Auflage, Band I, Seite 452

- ↑ Artikel Kleinlitauen. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.

- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 Kurt Henning, Charlotte Henning: Der Landkreis Insterburg, Ostpreußen. Ein Ortsnamen-Lexikon. o. O. [Grasdorf-Laatzen] o. J. [1981], S.83 Referenzfehler: Ungültiges

<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. Referenzfehler: Ungültiges<ref>-Tag. Der Name „Henning“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ Nach den Angaben ehemaliger Einwohner von Ernstwalde (Lenuweit) - unter Zuhilfenahme des Einwohner- und Ortschaftsverzeichnisses (1935) des Ostpreußischen Tageblatts, Sturmverlag

- ↑ Ortschafts- und Adressverzeichnis Landkreis Insterburg, Buchdruckerei und Verlagsanstalt Ospreußisches Tageblatt G.m.b.H,Insterburg (1927) (Reprint der Kreisgemeinschaft Insterburg Stadt u. Land e.V., Krefeld)

[Koordinaten]* Ernstwalde (Ostp.) Ksp. Aulowönen auf der Webseite Google maps 2013

- [1][2][8]Niekammer´s Landwirtschaftliche Güter-Adressbücher Band III - Provinz Ostpreußen (1932) auf der Webseite Digitalisat der Elbląska Biblioteka Cyfrowa (Digitale Bibliothek der Elbinger Stadtbibliothek)

- [3] Ernstwald auf der Karte des Deutschen Reiches, 1:100 000, Teil I/IV: Blatt 31 Skaisgirren, aufgenommen 1860/61, einz. Nachtr. 1907 - auf der Website David Rumsey Map Collections ©2010 Cartography Associates

- [4][9][7] Stadt und Landkreis Insterburg auf der Webseite Deutsche Verwaltungsgeschichte von der Reichseinigung 1871 bis zur Wiedervereinigung 1990, 2013

- [5][10]Landkreis Insterburg auf der Webseite Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 - 1945: Rolf Jehke, Herdecke., 2005

- [6][11] Amtsbezirk Buchhof (Juckeln) auf der Webseite Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 - 1945: Rolf Jehke, Herdecke., 2005

- [12] Ernstwalde auf der Webseite Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen, 2005

- [13] Ernstwalde, Эрнствальде, Ėrnstval'de, Novaja Derevnja, Nowaja Derewnja, Новая Деревня auf der Webseite Genealogisches Ortsverzeichnis: Verein für Computergenealogie, 2013

- [14] Messtischkarte 1296 Gr. Berschkallen auf der Webseite MAPSTER - Archivkarten für Polen und Mitteleuropa, 1939

Genealogische Quellen

- Kirchenbuchbestände :

Viele der Kirchenbücher sind in den Wirren der Zeit unwiderruflich vernichtet worden. Nachfolgend eine Übersicht der Bestände der Kirchenbücher der evangelischen Kirchengemeinde Aulenbach (Aulowönen) / Ostp.

Adressbücher

- Einträge aus Ernstwalde in der Adressbuchdatenbank.

Bibliografie

- Volltextsuche nach Ernstwalde in der Familienkundlichen Literaturdatenbank

Genealogische Bibliografie

- z. Zt. kein Ortsfamilienbuch vorhanden

In der Digitalen Bibliothek

- Ernstwalde in Grübels Gemeindelexikon des Deutschen Reiches (Seite 115)

Verschiedenes

Karten

| Datei:Ernstwalde (Ostp.) 1846 Karte von F.A. von Witzleben.pdf | Datei:1296 Ernstwalde - Messtischblatt Auschnitt 1934.pdf |

| Datei:Ernstwalde Ksp Aulowönen - Karte 1893.pdf |

Weblinks

Offizielle Webseiten

GOV-Kennung : ERNLDEKO04US [13]

Messtischblatt : 1296 (12096) [14] | Messtischblatt Jahr : 1934

Zufallsfunde

Oft werden in Kirchenbüchern oder anderen Archivalien eines Ortes Personen gefunden, die nicht aus diesem Ort stammen. Diese Funde nennt man Zufallsfunde. Solche Funde sind für andere Familienforscher häufig die einzige Möglichkeit, über tote Punkte in der Forschung hinweg zu kommen. Auf der folgenden Seite können Sie Zufallsfunde zu diesem Ort eintragen oder finden. Bitte beim Erfassen der Seite mit den Zufallsfunden ggf. gleich die richtigen Kategorien zuordnen (z.B. über die Vorlage:Hinweis zu Zufallsfund).

Private Informationsquellen- und Suchhilfeangebote

Auf der nachfolgenden Seite können sich private Familienforscher eintragen, die in diesem Ort Forschungen betreiben und/oder die bereit sind, anderen Familienforschern Informationen, Nachschau oder auch Scans bzw. Kopien passend zu diesem Ort anbieten. Nachfragen sind ausschließlich an den entsprechenden Forscher zu richten.

Die Datenbank FOKO sammelte und ermöglichte Forscherkontakte. Seit Frühjahr 2018 ist der direkte Zugriff durch automatisierte Abfrage nicht mehr möglich.

Daten aus dem genealogischen Ortsverzeichnis

Request failed!